De, S., Stadlmayr, G., Rebnegger, C., Mattanovich, D., & Gasser, B.

Ein Forschungsteam des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) hat nun in einer im Fachjournal Applied Microbiology and Biotechnology veröffentlichten Studie eine faszinierende Eigenschaft dieser Hefe entschlüsselt, die ein enormes Anwendungspotenzial besitzt.

Ein an- und abschaltbarer Mechanismus

Die genetischen Strippenzieher werden entlarvt

Um herauszufinden, welche molekularen Mechanismen hinter diesem Verhalten stecken, nahmen die Forscher die Gene der Hefe genauer unter die Lupe. Sie konzentrierten sich auf eine Gruppe von Genen, die als FLO-Gene bekannt sind. Diese enthalten den Bauplan für spezielle Proteine auf der Zelloberfläche, die Flokkuline, die wie eine Art Klettverschluss wirken und die Zellen aneinanderhaften lassen. Die Analyse zeigte, dass mehrere dieser FLO-Gene bei saurem pH-Wert anders reguliert werden. Besonders zwei Akteure stachen hervor:

- Das Gen Flo5-1: Überraschenderweise scheint dieses Gen die Flokkulation nicht zu fördern, sondern eher zu unterdrücken. Hefestämme, bei denen dieses Gen entfernt wurde, zeigten eine noch stärkere und schnellere Verklumpung. Es agiert also als eine Art Bremse.

- Der Regulator Nrg1: Dieses Protein ist ein sogenannter Transkriptionsregulator, also ein Hauptschalter, der andere Gene an- oder ausschalten kann. Die Studie enthüllte, dass Nrg1 als entscheidender „Aus-Schalter“ für die pH-abhängige Flokkulation fungiert. Wurde die Zelle dazu gebracht, sehr viel Nrg1 zu produzieren, unterblieb die Verklumpung vollständig.

Interessanterweise spielt ein anderer Regulator namens Flo8, der in der klassischen Bäckerhefe der Hauptschalter für die Flokkulation ist, bei K. phaffii keine Rolle. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, auch die Biologie dieser „unkonventionellen“, aber industriell so wichtigen Hefen im Detail zu erforschen.

Nutzen für Industrie und Forschung

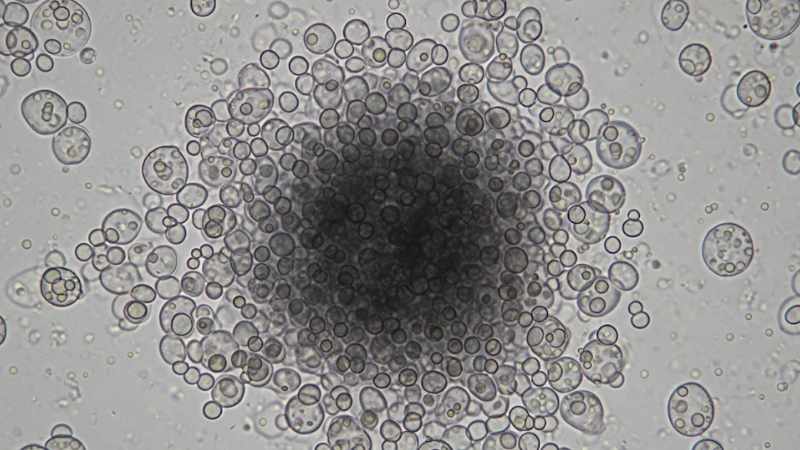

Die Entdeckung dieses kontrollierbaren Verklumpens ist mehr als nur eine wissenschaftliche Kuriosität. Sie eröffnet konkrete Verwertungsmöglichkeiten für die Industrie. Ein großer Kostenfaktor in der Biotechnologie ist die Abtrennung der Hefezellen von der Flüssigkeit, in der sich das hergestellte Zielprodukt befindet. Bisher sind dafür oft teure Zentrifugen oder komplexe Filtrationssysteme notwendig.

Mit dem nun entdeckten pH-Schalter könnte dieser Schritt drastisch vereinfacht werden: Am Ende des Produktionsprozesses senkt man einfach den pH-Wert im Bioreaktor, die Hefezellen verklumpen, werden schwerer und sinken von selbst zu Boden. Anschließend kann die klare Flüssigkeit mit dem wertvollen Produkt einfach abgepumpt werden. Dieser Prozess des „Selbst-Erntens“ könnte die Produktion schneller, günstiger und nachhaltiger machen.

Die in Wien durchgeführte Forschung, maßgeblich unterstützt durch österreichische Förderprogramme wie dem COMET-Programm der FFG und dem Wissenschaftsfonds FWF, liefert damit nicht nur neue grundlegende Erkenntnisse, sondern auch einen direkten Ansatz zur Optimierung biotechnologischer Verfahren. Sie stärkt die Position Österreichs im internationalen Wettbewerb und zeigt, wie exzellente Grundlagenforschung den Weg für zukunftsweisende Anwendungen ebnen kann.